年収400万のふるさと納税|限度額や控除額、独身・扶養家族別の目安を解説

多種多様な返礼品や住宅ローンなどの控除に活用できる、魅力的な制度「ふるさと納税」。利用を検討している人も多いと思います。しかし、控除限度額の計算が分かりにくく、なかなか一歩を踏み出せないという人もいるのではないでしょうか。

この記事では、年収400万円の人が効果的にふるさと納税をする方法について紹介します。ふるさと納税を活用したい方や、控除限度額の計算方法が分かりづらくて困っている方は、ぜひ参考にして下さい。

ふるさと納税を行える上限額は、年収・家族構成等によって異なります。3ステップで寄付の限度額がわかる「かんたんシミュレーター」で上限額の目安をチェック!

【年収400万円の場合】ふるさと納税の控除限度額の目安はいくら?

ふるさと納税の控除限度額は、年収や家族構成などによって異なります。年収400万円の人でも、独身の場合と配偶者・子どもがいる場合では控除限度額が異なるため、まずは家族構成ごとに目安となる控除限度額がいくらになるのかを解説します。

控除限度額の目安は、以下の通りです。

家族構成・状況

控除限度額の目安

独身もしくは配偶者控除のない共働き夫婦の場合

4万2,000円

夫婦のみ(配偶者控除あり)の場合

3万3,000円

夫婦(配偶者控除あり)と子(16歳以上19歳未満)がいる場合

2万5,000円

シングルマザーの場合

3万3,000円

年金暮らしの夫婦の場合

4万9,000円

なお、控除限度額の目安は、以下の計算式で算出することができます。

控除上限額=個人住民税所得割額×20%÷【100%-住民税の税率-(所得税率×復興税率1.021)】+2,000円

独身もしくは配偶者控除のない共働き夫婦の場合

まずは、独身もしくは共働きの夫婦の控除限度額を見ていきましょう。控除限度額の目安は、およそ4万2,000円です。

上記の控除上限金額内で買える返礼品の例として、宮城県の本ズワイガニがおすすめです。普段はなかなか手を出しづらい高級品のカニを、日頃頑張っている自分へのご褒美にしてみてはいかがでしょうか。<2025年8月時点>

夫婦のみ(配偶者控除あり)の場合

夫婦のみで配偶者控除がある場合の上限金額は、およそ3万3,000円です。

控除上限金額内で買える返礼品の例として、山梨県のほうとう体験ペアチケットがおすすめです。旅行などのペアチケットが返礼品としてもらえるので、ふるさと納税で体験を楽しむのもひとつの楽しみ方ですね。<2025年8月時点>

夫婦(配偶者控除あり)と子(16歳以上19歳未満)がいる場合

配偶者控除がある夫婦と子がいる場合の上限金額は、およそ2万5,000円です。

控除上限金額内で買える返礼品の例として、福岡県の鉄板焼きハンバーグがおすすめです。食べ盛りのお子さんがいるご家庭では、手軽に美味しいものが食べられる返礼品は強い味方になります。また量が多いことも、魅力です。<2025年8月時点>

シングルマザーの場合

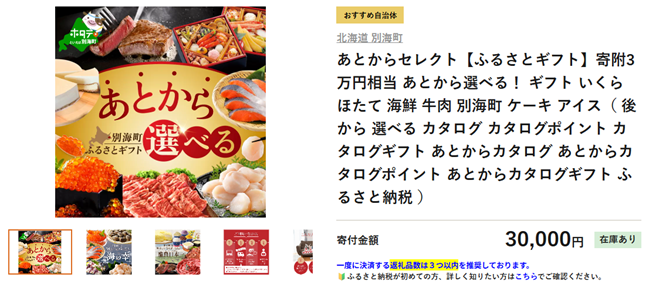

ひとり親家庭の控除上限金額は、およそ3万3,000円です。

控除上限金額内で買える返礼品の例として、北海道のあとからセレクトがおすすめです。忙しくて返礼品を選ぶ余裕や時間がないときでも、後からゆっくりお子さんと相談しながら返礼品を決めることができます。<2025年8月時点>

年金暮らしの夫婦の場合

年金で生活している夫婦の上限金額は、およそ4万9,000円です。

控除上限金額内で買える返礼品の例として、熊本県の夫婦湯呑がおすすめです。食べ物だけでなく、工芸品や雑貨などを受け取れる市町村もあります。買い換えたかった家電やおそろいの伝統品を、ふるさと納税を通じて選んでみるのはいかがでしょうか。<2025年8月時点>

個人事業主の場合

個人事業主と給与所得者では、同じ年収400万円でも控除限度額に大きな差があります。以下の表で比較してみましょう。

個人事業主と給与所得者の限度額比較表(年収400万円の場合)

家族構成

給与所得者(サラリーマン)

個人事業主

独身

42,000円

107,400円

共働き(子どもなし、または中学生以下)

42,000円

107,400円

共働き+子1人(高校生)

33,000円

85,700円

共働き+子1人(大学生)

29,000円

82,700円

共働き+子2人(大学生と高校生)

21,000円

74,400円

夫婦(子どもなし、または中学生以下)

33,000円

85,700円

夫婦+子1人(高校生)

25,000円

77,400円

夫婦+子2人(大学生と高校生)

12,000円

66,100円

※個人事業主の年収400万円は、事業所得(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除)が400万円の場合を指します。

事業所得400万円の場合、独身なら約10万7,400円まで寄付可能です。給与所得者と比べて2倍以上の差がある理由は、給与所得控除の有無にあります。

給与所得者は自動的に給与所得控除が適用され、年収400万円の場合は124万円が控除されます。一方、個人事業主には給与所得控除はありませんが、青色申告特別控除(最大65万円)を受けることができます。ただし、青色申告特別控除は給与所得控除より金額が小さいため、同じ収入でも個人事業主の方が課税所得が多くなり、結果として納める税金も多くなります。税金が多い分、ふるさと納税で控除できる金額も大きくなるという仕組みです。

その他控除がある場合は控除限度額が減る可能性があるので注意

ここからは、ふるさと納税と合わせて確認したい控除があるケースを紹介します。控除される金額は、主に「課税所得」の金額に左右されるため、その他控除がある場合は、課税所得が減るので注意が必要です。

前述した控除額は、あくまで目安となります。ご自身で控除限度額をシミュレーションする際には、諸々の控除項目を含めることを忘れないように注意して下さい。

住宅ローン控除を併用する場合

ふるさと納税は、住宅ローン控除と併用することができます。ただし、確定申告をする場合、控除限度額に注意が必要です。ふるさと納税も所得税と住民税から引かれるので、控除限度額が少額になります。限度額を超えた分は自己負担となってしまうため、控除を上手に活用できなくなってしまうことに。ロスがないかどうか、控除上限額を計算する際によく確認しましょう。

確定申告をするときの住宅ローン控除は、まずは所得からふるさと納税の寄付額や基本的な控除を引きます。そこから所得税と住民税を算出して下さい。次に、所得税から住宅ローンの控除額を引きます。最後に、住民税からふるさと納税の寄付金額を控除し完了です。

住宅ローン控除を併用する場合の詳細については、以下の記事を参考にして下さい。

あわせて読みたい

医療費控除を併用する場合

住宅ローンと同じく、医療費控除もふるさと納税と併用することができます。併用した場合は控除限度額を超えないように気をつけましょう。基本的に、医療費控除とふるさと納税を併用すると、控除額は減少します。減少額は、およそ2~4.5%です。「医療費控除×10%×20%」で算出することができます。計算方法に不安がある方は、シミュレーションを使うとスムーズに計算を行えるのでおすすめです。

医療費控除を併用する場合の詳細については、以下の記事を参考にして下さい。

手取り400万と年収400万の違いに注意

ふるさと納税の限度額を計算する際、「手取り400万円」と「年収400万円」を混同しないよう注意が必要です。手取り400万円の場合、額面年収は約500万円弱になります。

ふるさと納税の限度額計算は必ず額面年収で行う必要があります。源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている金額が、限度額計算に使用する年収です。この欄には、社会保険料や税金が引かれる前の総支給額が記載されています。

手取り額で計算してしまうと、本来の限度額よりも少ない金額で寄付してしまい、メリットを最大限活用できない可能性があるため、必ず額面年収を確認してから寄付額を決定しましょう。

年収400万円の人はふるさと納税するべき?効果的になる?

結論から言うと、年収400万の人は、ふるさと納税を効果的に活用することができます。正しく控除上限額を算出し、その範囲内に収められれば、自己負担金2,000円でさまざまな返礼品を受け取り可能です。高級な食品はもちろん、旅行や工芸品など多様な返礼品を選べます。なかなかお出かけできないときも、自宅で簡単に旅気分を味わえるのも魅力です。

また、住宅ローンや医療費控除と併用することで、家計の助けにもなります。ふるさと納税は、本来納めるべき税金の一部を寄付に充てることで、実質2,000円の自己負担で数万円相当の返礼品を受け取れます。例えば、日常的に購入する米や肉、調味料などを返礼品として選べば、その分の食費を節約できます。さらに、住宅ローン控除や医療費控除で所得税が減額されている場合でも、住民税から控除される仕組みがあるため、これらの控除と併用して金銭的なメリットを享受できるのです。さらに、思い入れのある自治体に寄付することで、応援したい地域の活性化にもつながるメリットも。上手に利用して、生活に活かしてみませんか。

年収400万円でいくら得するか具体的にシミュレーション

では、年収400万円ではふるさと納税をした場合、いくら得するのかシミュレーションしてみましょう。

独身で給与所得者の場合、控除限度額は4万2,000円です。返礼品の還元率を30%と仮定すると、4万2,000円×70%=2万9,400円相当の返礼品が受け取れます。自己負担2,000円を差し引いても、2万7,400円分のメリットがある計算です。

共働きで子ども2人(大学生と高校生)の場合でも、2万1,000円の寄付が可能です。還元率70%なら1万4,700円相当の返礼品となり、自己負担を引いても1万2,700円分お得になります。

年収400万円の手取り(約314万円)に対して、独身なら実質0.87%、家族がいても0.4%以上の実質的なメリット率となります。これは決して小さな金額ではなく、家計にとって大きな助けとなるでしょう。

年収400万円では意味ない?低年収でも活用すべき理由

「年収400万円では意味がない」という意見を耳にすることがありますが、これは誤解です。実は年収200万円でもメリットがある制度なのです。

年収300万円以下で「意味ない」と言われる理由は、控除限度額が少ないためですが、少額でも適切に活用すればメリットを得られます。たとえば年収200万円の独身者でも、約1万5,000円の寄付が可能で、1万円相当の返礼品を実質2,000円で受け取れます。

重要なのは、自分の限度額を正確に把握し、その範囲内で寄付することです。

ふるさと納税で寄附金控除を受けるために必要なこと

ふるさと納税を行っただけでは、税金の控除は受けられません。寄付後に確定申告またはワンストップ特例制度の手続きを行うことで、初めて控除が適用されます。申請には、寄附金受領証明書や確定申告書類などが必要です。おおまかな控除の流れは、以下の通りです。

-

希望の自治体にふるさと納税をする

-

寄附した自治体から寄附金受領証明書が郵送される

-

必要な書類を持参し、税務署(もしくはe-Tax)で確定申告を行う(もしくはワンストップ特例制度を利用して申請する)

-

寄付した年の所得税が還付され、翌年の住民税が控除される

以降では、確定申告をする場合とワンストップ特例制度を利用する場合に分け、それぞれの流れを解説します。

確定申告をする

ふるさと納税をきっかけに、初めて確定申告をする方もいることでしょう。確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得と税金を計算し、税務署に申告や納税をすることです。通常、給与所得者は確定申告をする必要はありませんが、ふるさと納税やその他の控除を受ける際などには、申告の義務があります。

ふるさと納税で確定申告が必要な条件は、以下3つがあります。1つでも当てはまる場合は、申告しましょう。

-

1年間(1月1日から12月31日)に寄附した自治体が6か所以上ある人

-

ワンストップ特例制度を使えなかった自治体が1か所でもある人

-

給与所得者であっても、医療費控除などの申告が必要な人

確定申告に必要な書類は、以下の4つです。

-

寄附金受領証明書(自治体から郵送されるので、大切に保管する)

-

源泉徴収票(対象期間内のもの)

-

還付金受取用口座

-

マイナンバーカード(ない場合は通知カードと身元を確認できる書類)

確定申告をする際は、まず上記の必要書類を用意し、申告書を作成します。なお、申告書は国税庁のサイトで作成することも可能です。記載漏れがないか確認した後、税務署へ郵送かe-Tax、もしくは直接持参して提出します。申告期間が近づくと窓口が混むため、郵送かe-Tax(電子申告)で提出するとスムーズです。確定申告が受理されると、還付や控除がされる流れとなります。

ワンストップ特例制度を使う

ワンストップ特例制度とは、給与所得者などが確定申告せずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。ワンストップ特例制度が適用されると、寄附金控除は翌年の住民税のみから控除される仕組みです。ふるさと納税以外で確定申告をする必要のない人は、時間や手間が省略できるので嬉しいですね。

しかし、ワンストップ特例制度には、使用できる条件や注意点があるので、しっかりと確認しておきましょう。

ワンストップ特例制度を使う際の注意点

ワンストップ特例制度を使う際の条件は、2つあります。

-

確定申告を必要としない給与所得者であること(フリーランスや自営業の人は不可)

-

寄付する自治体が5か所以下であること

ワンストップ特例制度の流れは、以下の通りです。

-

希望の自治体に寄付をする

-

寄付先に申請書を送付する

-

自治体から「ワンストップ特例申請書」が送られる

-

住民税控除の通知が届く

自治体から送られてくる書類は、大切に保管しましょう。制度を利用する際、寄付先が6か所以上になると、確定申告が必要になるので注意して下さい。また、申請書は寄付する自治体ごとに提出しなければいけないので、申請忘れがないように気をつけましょう。

住民税が控除されているか確認する方法

申請した住民税の控除が行われているかどうかは、住民税課税決定通知書で確認できます。届いた際には、なくさないように保管しましょう。通知書の概要という欄にある数字が、ふるさと納税で寄付した金額-2,000円になっていれば問題ありません。他の控除があると金額が一致しない場合があります。

年収400万円の場合の住民税控除額の計算例

たとえば、4万2,000円寄付した場合、翌年の住民税から約4万円控除される具体例を見てみましょう。内訳は、基本分として(4万2,000円-2,000円)×10%=4,000円、特例分として(4万2,000円-2,000円)×80%=3万2,000円、合計3万6,000円が住民税から控除されます。

住民税決定通知書の見方として、「税額控除額」の欄を確認します。市民税と県民税(都民税・府民税など)に分かれて記載されており、それぞれの控除額を合計した金額が、ふるさと納税による控除総額となります。

控除が正しく適用されているかのチェックポイントは以下の通りです。

-

寄付金控除の欄に金額が記載されているか

-

(所得税と合わせた)控除額が(寄付額-2,000円)とほぼ一致しているか

-

前年と比較して住民税が減少しているか

-

ワンストップ特例制度を利用した場合、申請した全自治体分が反映されているか

まとめ

今回は、年収400万円でふるさと納税をした場合のメリットや注意点について解説しました。自己負担金2,000円でさまざまな返礼品がもらえるほか、税金の控除が受けられるのは魅力的ですね。

控除限度額は、家族構成やその他の控除項目にとって異なるため、シミュレーターを使うなどしてあらかじめ確認しておくと安心です。また、確定申告やワンストップ特例制度を使う際には、記入漏れや提出忘れがないように気をつけましょう。

初めてふるさと納税する方は「ふるラボ」サイトを活用することをおすすめします。幅広い返礼品はもちろん、わかりやすいサイトデザインになっており、見やすいことも魅力です。また、よくある質問と回答も多数掲載しているので、不安なことやわからないことも手軽に確認できます。ぜひ、「ふるラボ」を使って、ふるさと納税を生活に活用してはいかがでしょうか。